Spezialsammlungen

Hier werden zum einen Teilgebiete der klassischen Sammlungen mit hohem Spezialisierungsgrad behandelt oder zum anderen Themen, die dort nicht vorkommen. Aufgrund der Vielfalt bei den Spezialsammlungen kann nur eine Auswahl gezeigt werden.

Heimatsammlung - Heimatphilatelie

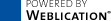

Eine Heimatsammlung

verknüpft philatelistische Aspekte mit der Geschichte eines oder mehrerer Orte,

einer Stadt oder einer Region. Gesammelt werden nicht nur Marken und Briefe

sowie postinterne Dokumente (Postscheine, Instruktionen), sondern auch

nichtpostalische Dokumente aus Handel und Gewerbe, Verwaltung (Stichworte

Bürgerrechte, Armenwesen, Militär) und Umwelt (Forstwesen, Straßenbau,

Gewässer). Prinzipiell kann alles aufgenommen werden, was die Vergangenheit des

jeweiligen Ortes beleuchtet.

Im Vordergrund steht

gewöhnlich die örtliche Postgeschichte von ihren Anfängen (die ersten

Posthalter, Postämter) bis in die heutige Zeit. Die lokalen Stempel und

Postformulare sind vorzustellen, die Ausdehnung des Postbezirks und die Postwege

etwa in den Landbestellbezirk oder zu den Nachbarpostämtern werden untersucht

und kartiert. Alte Stiche oder Fotos von Postämtern und Postbeamten sind

willkommene Ergänzungen der Sammlung.

Ein fortgeschrittener

Heimatsammler wird auch die örtlichen Archive (falls vorhanden) oder

überregionale Archive aufsuchen. Dort kann er seine Kenntnis von der Geschichte

seines Ortes, die im übrigen nicht isoliert von der württembergischen und

deutschen Geschichte erforscht werden kann, vertiefen und dabei vielfältige

Anregungen für den Ausbau seiner Heimatsammlung finden.

Die altdeutschen Schreibschriften wird er nach und nach zu lesen lernen. Auch ein Grundstock an orts- oder regionalgeschichtlicher Literatur und das eine oder andere ältere Konversationslexikon ist für ihn bald unentbehrlich.

Ansprechpartner: Gerhard Kümmel.

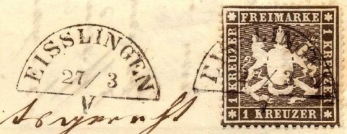

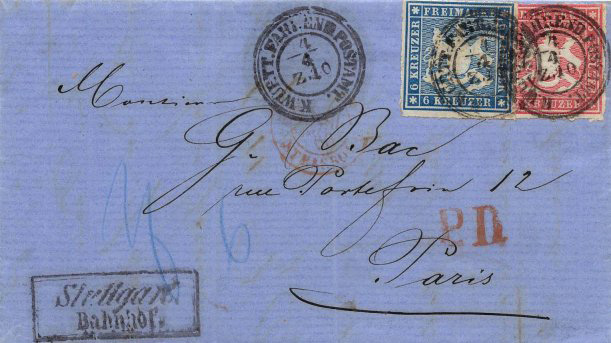

Stempel

Kaum ein anderer

altdeutscher Staat bietet eine solche Vielfalt an schönen und teilweise

seltenen Stempeln wie Württemberg!

Zu Beginn der Markenzeit Ende 1851 wurden zunächst die Stempel der Vorphilazeit

weiter benutzt (vor allem Zweizeiler, Kreisstempel, Steigbügelstempel). Aber

schon bald gab es Versuche mit neuen Stempelformen, etwa mit den nur wenige

Wochen verwandten und daher heute extrem seltenen Stummen Stempel. Der Grund für

die Experimentierfreude war, dass viele Stempel aus der Vorphilazeit sich

aufgrund ihrer Abmessungen nicht sonderlich für die von der Postverwaltung

vorgeschriebene zentrische Entwertung der Briefmarken eigneten.

Im April 1852 wurde eine neue Stempelform, der Dreikreisstempel (Dkr),

eingeführt, die sich vorzüglich zur vorgeschriebenen Entwertung der Marken

eignete, da sowohl der Ortsname als auch das Datum auf der Marke zu lesen

waren. Der sehr attraktive Dkr, mit dem in über 200 Orten gestempelt wurde, ist

der württembergische Kreuzer-Stempel schlechthin. Erst gegen Ende der 1860er

Jahre wurde er nach und nach von den eher unscheinbaren Einkreisstempeln

abgelöst. Diese kamen in den neu eingerichteten Postagenturen und Ämtern von

vornherein zum Einsatz. Viele ältere vor

allem kleinere Postorte haben die unverwüstlichen DKr weiter benutzt, häufig sogar noch nach 1900. Solche spät- oder nachverwendeten DKr sind bei Spezialisten sehr gefragt.

Bis in die zweite Jahreshälfte 1853 wurden alle Stempel in blauer Farbe

abgeschlagen, erst danach in Schwarz. Viele blauen Stempelabschläge aus

kleineren Orten zumal auf Brief sind wegen der kurzen Verwendungszeit heute

extrem selten und von Sammlern sehr gesucht.

Einen detaillierten Einblick in das interessante Sammelgebiet bietet das Handbuch „Stempel der Kreuzerzeit 1851-1875“ von Thomas Heinrich, das von der ArGe-Württemberg 2016 in der 2. Auflage herausgegeben wurde.

Literatur: Stempel der Kreuzerzeit 1851-1875 (2. Auflage) und

Postalische Stempel Württembergs 1875-1925.

Ansprechpartner:

Gabriel Böck, Thomas Heinrich, Marc Klinkhammer, Hartmut Winkler

Plattenfehler

Plattenfehler (PF) auf

Marken entstehen durch Beschädigungen der Druckform. Die Ursache liegt entweder

im Urstöckel, in der Matrize, im Druckgalvano oder in der Druckplatte. PF

können bereits bei Druckbeginn vorhanden sein oder während des Druckvorganges

durch Beschädigung oder Abnutzung der Druckplatte entstehen. Sie sind zu

unterscheiden von Druckzufälligkeiten, die durch Fremdkörper auf den Druckplatten

hervorgerufen werden.

Besonders häufige PF gibt es auf der 1. Ausgabe (Ziffernausgabe), etwa auf der Mi.Nr. 2 (fast 30), und auf den letzte beiden Wappenausgaben (19 auf der Mi.Nr. 26, 29 auf Mi.Nr. 31). Der Michel-Spezialkatalog kann nur die auffälligsten PF verzeichnen. Gelegentlich werden auch heute noch neue PF entdeckt.

Literatur: Handbuch der Plattenfehler 1851 - 1925

Ansprechpartner: Thomas Heinrich, Hartmut Winkler

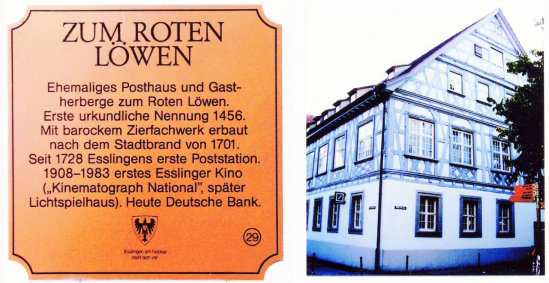

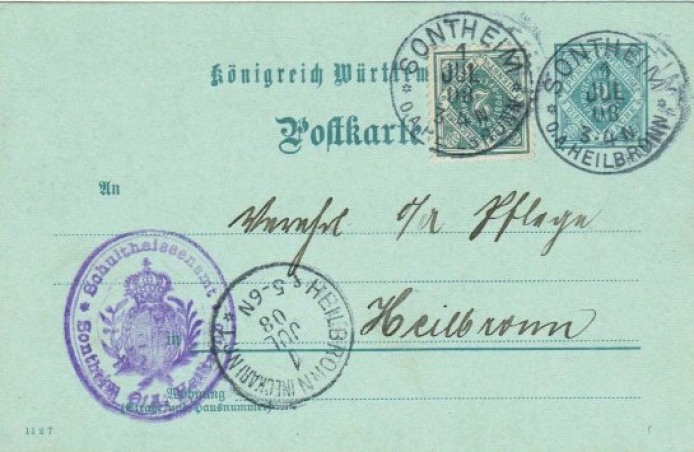

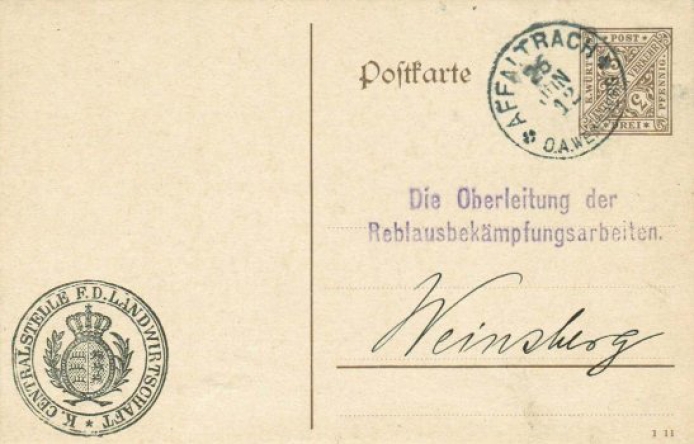

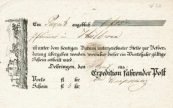

Ganzsachen

Ganzsachen (GA) sind von der Post

verausgabte Briefumschläge, Postkarten, Streifbänder, Paketkarten etc. mit

einem Wertstempeleindruck in Höhe des normalerweise erforderlichen Portos; sie

sind amtliche Postwertzeichen. Von allen altdeutschen Staaten besitzt

Württemberg die größte Vielfalt an GA seit der Kreuzerzeit. Neben GA für den

privaten Postverkehr wurden auch Dienstganzsachen des Bezirksverkehrs

(Gemeindebehörden) und der Staatsbehörden verausgabt. Privatpersonen hatten die

Möglichkeiten, Privatganzsachen bei der Post zu bestellen.

Die württembergischen GA sind gut erfasst und katalogisiert, so dass man bequem

in das Sammelgebiet einsteigen kann. Alles, was das Sammeln von Markenbelegen

reizvoll macht (Frankaturen, Destinationen, Stempel etc.), gilt auch für die

GA. Neben solchen, die bestimmungsgemäß verwandt wurden, gibt es viele GA mit

Zusatzfrankaturen (etwa nach einer Portoerhöhung oder bei

Gewichtsüberschreitung). Solche Belege können eine Sammlung stark aufwerten.

Das Sammeln von GA ist spannend und interessant und dabei durchaus erschwinglich, sieht manvon einigen seltenen Stücken ab.

Literatur: Michel Individual-Katalog der ArGe-Württemberg

e. V. und Rundbriefe der ArGe-Württemberg e. V.

Ansprechpartner:

Gabriel Böck, Hartmut Winkler

Telegraphenmarken

In Württemberg wurden

als drittem altdeutschen Staat nach Preußen und Bayern 1875 Telegraphenmarken

eingeführt. Spätere Ausgaben kamen 1878 (Farbänderungen) sowie 1880 hinzu

(Änderung des Durchstichformats).

Mit den Telegraphenmarken wurde das Telegrammporto auf den entsprechenden

Formularen verklebt. Teile von Telegrammen oder gar vollständige mit Marken

frankierte Telegramme sind bisher nicht bekannt, da die Post die Formulare zu

vernichten hatte.

Die württembergischen Telegraphenmarken haben fast immer kleine Durchstichmängel oder dünne Stellen (sie wurden in der Regel von den Formularen heruntergerissen) und sind ein schwieriges Teilgebiet der Württemberg-Philatelie.

Literatur: Michel Individual-Katalog der ArGe-Württemberg

e. V.

Ansprechpartner: Marc Klinkhammer, Hartmut Winkler

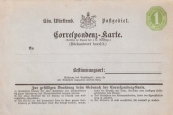

Feldpost 1871

Im deutsch-französischen Krieg der Jahre 1870/71 kamen auch Soldaten des Königreichs Württemberg zum Einsatz. Ihre gewöhnliche Korrespondenz (auch die an die Soldaten gerichteten Schreiben) war wie generell üblich vom Porto befreit. Die württembergische Post gab spezielle Korrespondenzkarten und Umschläge für die Feldpost heraus, die im Feld mit besonderen Feldpoststempeln entwertet wurden. Gesammelt werden also vollständige Karten und Umschläge mit oder ohne Inhalt.

Literatur: Rundbriefe

der ArGe-Württemberg e. V.

Ansprechpartner: Thomas Heinrich, Klaus Irtenkauf

Feldpost 1914/18

Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wurden auch Feldpostämter und Feldpostexpeditionen in Württemberg mobilisiert, um die Post der württembergischen Truppen im Felde zu bearbeiten. Die Ämter waren mit eigenen Aufgabestempeln ausgestattet, in denen die Truppenbezeichnung angegeben war. Für die Soldaten war die Feldpost portofrei, sofern die vorgeschriebenen Gewichtsgrenzen nicht überschritten und keine Zusatzleistungen abverlangt wurden. Zu Anfang 1917 entfernte (aptierte) man aus Geheimhaltungsgründen alle Truppenangaben in den Aufgabestempeln. Danach wurden die württembergischen Aufgabestempel durch numerierte Feldpoststempel in Einheitsform des Deutschen Reiches ersetzt.

Literatur: Rundbriefe

der ArGe-Württemberg e. V.

Ansprechpartner: Hartmut Winkler, Marc Klinkhammer

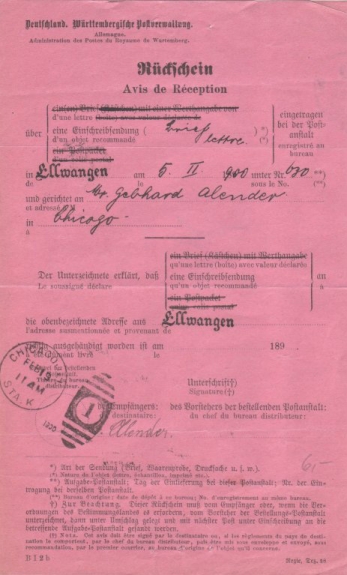

Amtlich eröffnet (Retourbriefe)

Ein Brief, der dem

Adressaten nicht zugestellt werden konnte (z. B. unbekannt, abgereist oder

verstorben), lief zurück ans Ausgangspostamt. Wenn kein Absender angegeben war,

Siegel oder Handschrift nicht sicher zugeordnet werden konnten, so wurde der

Brief bei der zuständigen Stelle beim Ober- oder Hauptpostamt „amtlich eröffnet"

(geöffnet), um den Absender zu ermitteln. Dessen Anschrift vermerkte der Postbeamte

in roter Tinte auf der Briefrückseite. Dann wurde der Brief wieder

verschlossen, wobei in älterer Zeit spezielle Siegel verwandt wurden, ehe im

Juni 1852 die württembergische Post spezielle Verschlussmarken einführte. Diese

wurden aufgeklebt, aber nicht gestempelt.

Aussehen, Farbe und Inschrift dieser Retourmarken haben sich mehrfach geändert, zuletzt 1918. Komplett erhaltene Retourbriefe mit unbeschädigter Verschlussmarke sind häufig auch ästhetisch eindrucksvoll.

Literatur: Rundbriefe

der ArGe-Württemberg e. V.

Ansprechpartner: Klaus

Irtenkauf, Hartmut Winkler

Portofreiheit

Schon lange vor der

Einführung der ersten Briefmarken gab es viele Persönlichkeiten, Ämter und

Institutionen, die vom Porto befreit waren. Neben den staatlichen und

kirchlichen Einrichtungen kamen vor allem die Mitglieder des Königshauses in

den Genuss der Portofreiheit. Auf den Poststücken mußte durch entsprechende

Hinweise, Siegel oder Stempel der Anspruch auf Portofreiheit kenntlich gemacht

werden.

Gesammelt werden ganze Briefe mit oder ohne Inhalt. Speziell die Briefe des Königshauses tragen oft dekorative Siegel oder Absenderstempel.

Literatur: Rundbriefe

der ArGe-Württemberg e. V.

Ansprechpartner:

Hartmut Winkler

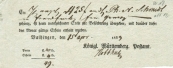

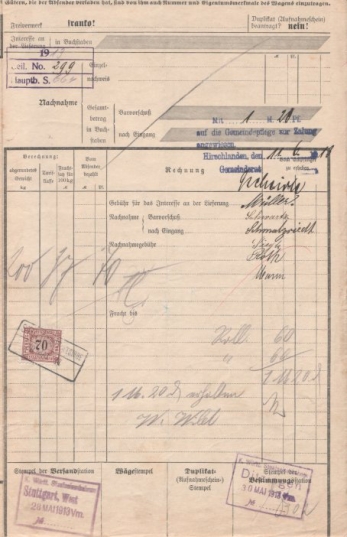

Formulare

Formulare sind

vorgedruckte Schriftstücke des Verwaltungswesens. Zu den Postformularen

(Vordrucken) zählen nicht nur die häufigen Einlieferungsscheine und

Paketkarten, sondern auch seltenere Formulare wie Rückscheine, Postaufträge

(Postmandate) sowie schließlich die außerordentlich seltenen Beschädigungsmitteilungen,

Sendungsnachfragen (Laufzettel), Unbestellbarkeitsmeldungen,

Benachrichtigungsscheine, Formulare des Fernsprechdienstes,

Doppeleinlieferungsscheine und anderes mehr.

Für das Ausstellen von besonderen Formularen (etwa eines Laufzettels) wurde eine Gebühr berechnet, die auf dem Formular zu frankieren war. Manche Postformulare sind extrem selten und werden entsprechend hoch gehandelt.

Literatur: Rundbriefe

der ArGe-Württemberg e. V.

Ansprechpartner: Klaus

Irtenkauf, Axel Schramek, Hartmut Winkler

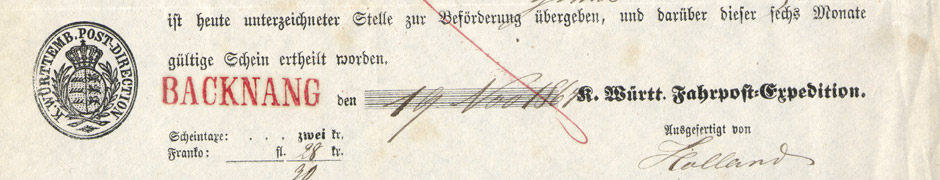

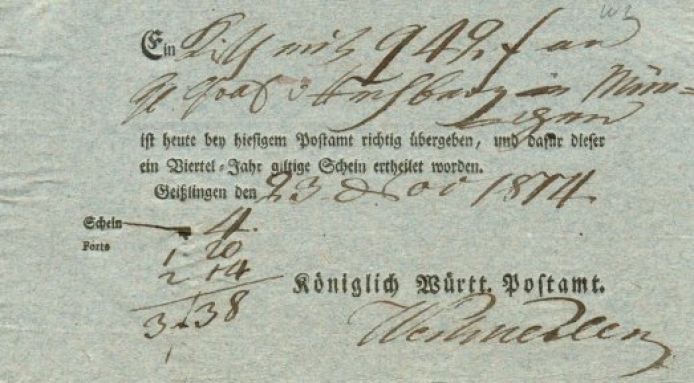

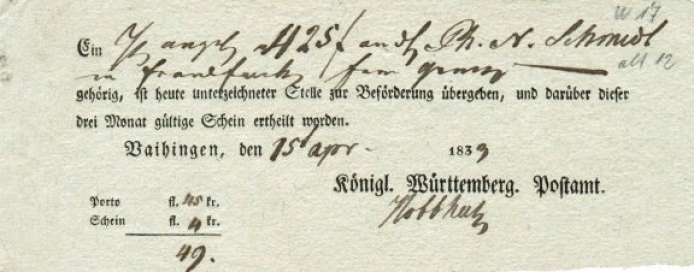

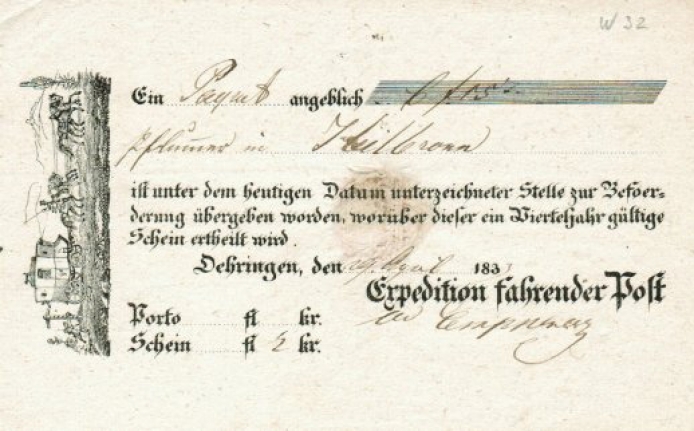

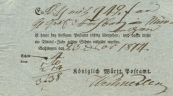

Postscheine

Postscheine sind vorgedruckte amtliche Formulare, auf denen der Postbeamte mit seiner Unterschrift die Einlieferung eines eingeschriebenen Briefes, eines Wertbriefes oder eines Pakets dem Aufgeber bescheinigte, damit dieser im Falle eines Verlustes Ersatzansprüche geltend machen konnte. Solche Postscheine hat die württembergische Post auch schon in vorköniglicher Zeit drucken lassen. Wer Postscheine sammelt, muss also bis ins 18. Jh. zurückgehen, als einzelne Scheine noch handschriftlich ausgefüllt wurden. Auch die in Württemberg tätige Kaiserliche Reichspost, die vom Haus Thurn-und-Taxis betrieben wurde, verwandte eigene Scheine.

Da der Druck häufig örtlicher Initiative unterlag, können die Scheine ganz unterschiedlich aussehen. Selbst an ein und demselben Ort unterscheiden sich die Postscheine im Laufe der Jahre durch das Format, das Papier und vor allem durch einen mehr oder weniger aufwendigen Druck (mit oder ohne Ortseindruck, Portoangaben, Wappen, Zierrahmen, Illustrationen). Gesammelt werden auch unterschiedliche Auflagen mit kleineren oder größeren Abweichungen oder Druckfehlern.

In der frühen Kreuzerzeit wurden die alten Postscheine nach und nach durch standardisierte Einlieferungsscheine (Regiescheine) abgelöst, für die sich vor allem Heimatsammler interessieren. Postscheine sind ein breites, aber auch erschwingliches Sammelgebiet, in dem es immer wieder Neues zu entdecken gilt.

Literatur: Rundbriefe

der ArGe-Württemberg e. V.

Ansprechpartner: Axel

Schramek, Klaus Irtenkauf

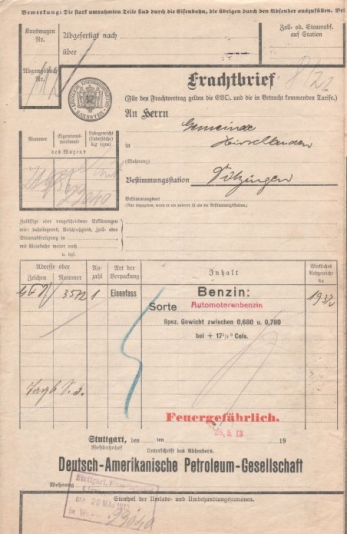

Bahnpost

Die ersten württembergischen Bahnlinien wurden Ende der 1840er Jahre eröffnet. Wegen des Widerstands des Hauses Thurn-und-Taxis, das bis Ende März 1851 in Württemberg mit der Post belehnt war, konnten erst am 1. April 1852 die ersten „fahrenden Postämter“ eingerichtet werden. Die Postbeamten in den Bahnpostwagen führten eigene Stempel, die neben dem Datum auch die Zugnummer und bald auch eine Beamtennummer vermerkten.

Von diesen

Bahnpoststempeln, die in zahlreichen Varianten auftreten, streng zu

unterscheiden sind die Bahnstempel (Segmentstempel), die Stempel der

Bahnverwaltung sind. Mit den Bahnstempeln wurden etwa die Frachtbriefe

abgestempelt (siehe dort). Gelegentlich kommen sie aber auch auf Poststücken

als Neben- oder Entwertungsstempel vor (etwa wenn in kleineren Bahnhöfen gar

keine Poststelle eingerichtet war) und sind in dieser Form sehr gesucht. Aus

diesem Grund sind alle bahnamtlichen Segmentstempel auch in den Stempel-

handbüchern unserer Arge mit erfasst, obwohl dort eigentlich nur Poststempel aufgeführt sind.

Als die

Württembergische Staatsbahn im Jahr 1920 in die Reichsbahn eingegliedert wurde,

verloren auch die dortigen Bahnposten ihre Selbständigkeit.

Die Vielzahl verschiedener Typen von Bahnpost- und Bahnstempeln, mit deren Hilfe man etwa die Bahnkurse bestimmen kann, macht dieses spezielle Sammelgebiet besonders interessant.

Literatur: Stempel der Kreuzerzeit 1851-1875, Postalische

Stempel Württembergs 1875-1925 und Rundbriefe der ArGe-Württemberg e. V.

Ansprechpartner:

Marc Klinkhammer

Frachtbriefe

Analog zur Post waren auch bei der Bahn unterschiedliche Formulare für die diversen Aufgaben in Gebrauch. Zu diesen bahnamtlichen Formularen gehören auch Frachtbriefe. Nicht nur Heimatsammler nehmen Frachtbriefe gerne in ihre Sammlung auf, auch Sammler, die sich generell für das Eisenbahnwesen interessieren, können mit Frachtbriefen Streckenfahrten und Bahnlinien dokumentieren.

Frachtbriefe sind Begleitpapiere, die der Bahnfracht beigefügt waren. Sie vermerken Art und Gewicht der Ware, den Absender, den Empfangsbahnhof nebst der Adresse des Empfängers und die Gebührenverrechnung. Besonders attraktive Frachtbriefe entstehen, wenn die Gebühren mittels Eisenbahngebührenmarken beglichen wurden und diverse Bahnstempel – etwa auch Durchgangsstempel – abgeschlagen sind.

Literatur: Stempel der Kreuzerzeit 1851-1875

und Postalische Stempel Württembergs 1875-1925.

Ansprechpartner:

Marc Klinkhammer

Literatur

Zur

Württemberg-Philatelie gibt es vielfältige Literatur, angefangen bei J.-B.

Moens „Les timbres du Wurtemberg“ von 1881, bis zu den neuesten Handbüchern

„Postalische Stempel Württembergs 1875 – 1925“ von H. Winkler/M. Klinkhammer

(2012), T. Heinrich, Briefpost im Königreich Württemberg 1851-1875 (2014).

Dazwischen liegen neben vielen weiteren Veröffentlichungen, insbesondere auch

in philatelistischen Periodika, Lindenbergs „Die Briefumschläge von

Württemberg“ von 1895, von K. Köhler „Die Briefmarken von Württemberg 1851 –

1881“ aus 1940, Wölffing-Seeligs „500 Jahre Post in Württemberg“ von 1965, das

„Handbuch der Württemberg-Philatelie/Kreuzerzeit“ von Brühl/Thoma, „Die

Postscheine der Kreuzerzeit“ von Dr. Seeger, „Die private Stadtpost Stuttgart“

von H. Jaedicke, „Stempel der Kreuzerzeit 1851 – 1875“ von T. Heinrich.

Besonders hinzuweisen ist auf die Rundbriefe der Arbeitsgemeinschaft Württemberg mit vielfältigsten Informationen insbesondere aus den letzten 40 Jahren.

Kontakt

Arbeitsgemeinschaft Württemberg e.V.

c/o Marc Klinkhammer

Hirschstraße 12

71254 Ditzingen